日本を徹底分析して世界でのイメージやランキングを公開

日本を徹底分析して世界でのイメージやランキングを公開 目次

1.カタカナの生い立ちはお経を正確に読むためのものだった

奈良時代の文化は、唐の文化の輸入、仏教の一般化の方向へと進んでいました。仏教の書物の学習は広まり、多くの僧侶が奈良に群っていた。講師は仏典を読み、多くの弟子はそれを聴いた。正倉院に残っている4960巻のお経のうち、32種103巻というわずかの巻物に、片仮名の書き込みが行なわれているという。

これは、日本語としてたやすく理解しようとする新しい工夫であった。また片仮名は、単に聞き書きに使うだけでなく、お経の正確な読み方を、弟子に伝えるためにも使われた。西大寺本の「金光明最勝王経」には、その読み方が、細かくつけられ、それに頼れば今日でも、その経をほとんど読み下せる。こうした書き込みの行なわれたお経を、点本または古点本というが、古点本の中には奈良時代にすでに成立しているかと思われるものもある。

しかし、正確な記録の残っているものでは、天長五年に書き込んだという記録のある『成実論』が最も古い。このお経の読みの振仮名が片仮名の起りである。これは奈良の法相宗三論宗華厳宗の僧侶の間から始まり、万葉仮名を省略して書くのが出発点となっていた。

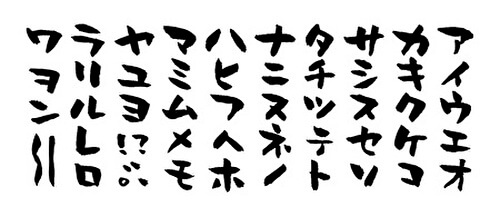

2. ここで、今、試みにいくつかの型に分けてその実例をあげてみよう。まず万葉仮名の偏をとり(阿→つ、伊→イ、加→力)、端をとり(伊→尹、奴→ヌ、利→リ)、上部をとり(宇→ウ、曽→ソ、牟→ム)、下部をとり(奈→示、毛→L)、中央をとり(米→と、慧→ヱ)、あるいは草書体で、万葉仮名全画をそのまま用いるものも少なくなかった。(木→キヨ木、千→チ、与→与)。

奈良朝末期の延暦二年、七年に校合したと書いてある『華厳経刊定記』の中には、本文の左右に一二三四などの数字を書いて、その順に読めば原文が日本語として読み下せることを示したものがある。これは漢文と日本文とが、言葉の順序が違うのを何とか日本風に読むための工夫だった。

そしてそこには、句の切れ目を示す句読点もあるという。こうした返点は、さらに発達して、漢字の四隅に点を打ち、その点の位置を特定のテニヲハと結びつけて読むこととなっていった。それを乎己止点といっている。

早く書きたい一心から生まれたこの略体の仮名は、お経を読み、漢文を訓み下す補助の文字であるだけでなく、僧侶の間では文章を書きおろすにも使われるようになっていた。

例えば、「東大寺調調文稿」と名づけられている文書がある。これは平安時代の初めの僧侶の説教の台本である。何人かで共通に使ったらしく、また弟子にでも説教の仕方を示そうとしたらしい漢文の部分と、漢字仮名交り文とが混合している。

そして一種の草稿であるために、今日からは読めないほど、ごたごたしているところもあるが、私たちの生まれながらの日本語の語順で記したところが少なくない。しかし、これは、おおやけに、人に示すものでないからこそ片仮名を使ったので、正式なものにはまだ仮名は使えなかった。

つまり、文藝作品を書くとか、辞書の注釈の部分を書くというような、正面切った用途に片仮名を使うには、なお幾十年かの年を貸さなければならなかった。片仮名は依然として漢字に随った補助的記号の位置にとどまっていた。

奈良時代末期から平安時代はじめにかけての、漢詩・漢文の流行は、単に文学的な好みの問題として展開したものではなかった。漢詩が作れ、法式にかなう漢文が書けるということが、遣唐使の選抜の一つの規準になり、官吏としての採用の道につらなる重大な技能の一つであった。

しかし、漢詩・漢文を巧みに操ることによって、官吏の道を進まなければならないという荷を負っていなかった女子の世界では、限られた幾人かの人々の他は、漢詩に苦心し、漢文の規則にしばられることがなかった。奈良時代には歌の贈答に漢字以外の文字は無かったから、女子も漢字を学んだであろうし、相当な数の歌を「万葉集」に残した女性も3、4人にとどまらない。

しかし、平安時代の漢文隆盛期になると、女子はほとんどその仲間に加わっていない。女子でありながら男子に匹敵する作詩の力を示したことによって有名な、有智子内親王などが知られているのは、逆に一般の女性が、いかに漢字文化から遠かったかということを示している。

しかし、貴族社会の女たちが、恋の手紙や歌のやりとりをしなかったわけではない。やはり歌や手紙を書く文字が欲しかった。学ぶにやさしく、楽に書ける文字が作り出されねばならなかった。ここでは漢字が規範として控えていることもない。実用に便利で、見た目に美しくあればよい。こうした時に登場したのが、奈良朝末の万葉仮名の手紙に使われていた、くずした簡便な文字の流れであった。

平安時代には、漢字をくずしてできた文字の中に、草と女手とがある。草とは、漢字を、行書、草書の体にくずした文字で、女手とは、さらにそれを簡易に略しきった仮名である。今日見られる資料では、小野道風筆という「秋萩帖」や、藤原佐理の筆という「賀歌切」などは草の仮名というべきであろう。

これに対して女手は、今日平仮名といっているのが大体あたっている。女子はこの段階から先の、漢字の段階へは一般に進まなかった。つまりこの文字だけで終るのは女子であったところから、この仮名は女手と呼ばれた。

男子は女手を書くこともでき、女への手紙にはこの文字を使った。これは数少ない字種で事を済まそうとしたもので、発音上の清音濁音を書きわけようともしなかった。この傾向は、すでに奈良時代末の万葉仮名から見えている。

仮名で清濁の区別を書きわけていないからといって、古来、清音濁音の区別がなかったわけではない。奈良時代でいえば、古事記や日本書紀などは厳密に清音濁音を書きわけており、『万葉集』でも大体において書きわけている。平安時代の『金光明最勝王経音義』とか「類聚名義抄』とかの辞書類には、単語の清音濁音の発音記号が細かくつけてあり、アクセントの高低までも示されている。

単語につけられたその清濁の区別は、奈良時代と一致するものが非常に多く、大体において今日までも一貫している。それゆえ、奈良時代・平安時代にも清音濁音の区別は明確だったと判断される。

草の仮名、女手は省略と簡便を旨とした文字であったから、当時の人々は、それを仮名と呼んだのである。カンナとは、仮り名(名は文字の意)のつまった形である。

つまり日本語に適した、実用性の大きい文字は、かえって仮りの文字と名づけられるほどに漢字文化の権威は、大きかった。

藤原氏が摂関政治の態勢をととのえつつあるころ、律令制の崩壊が近づいてくると、当然、官吏登用の道は次第に閉じられてゆく。そうなれば、海外に派遣される見込みも、治世の策を記す価値も、かなり減る。ここに漢詩文への関心の後退、和歌の復活という現象が起ってくる。

特に、漢字の世界に縁遠かった後宮の女性たちの世界が、藤原氏の独占体制の進行とともに、重要視され、その暇と余裕をもてあました世界でのお遊びごととして発達してきた歌合が、文字史の上でやがて大きい役割を演じることになってゆく。

歌合では女子が大勢加わっている。おそらく、歌の表記には、簡単でやさしい文字が欲しかったことであろう。それゆえ、やがて、女手が、この場合には使われ始めたであろう。女手が手紙以外に社会的に使われたのは、歌合からと考えてよいのではあるまいか。こうした機運の中で、日本の文字史上の一画期がくる。905年の「古今集」の編集である。

この記事を見た人は、一緒にこんな記事も読んでいます!

- 聖地巡礼場所一覧で漫画やアニメのルーツを探る旅へでかけよう!

- 日本の漫画やアニメが世界に広まり日本への興味や魅力が高まる

- 世界で流行っている日本語一覧!意外な言葉が海外で流行していた

- 日本の発明カラオケが世界に受け入れられて広まっている